Die Pest: Das große Sterben um 1500

„… soll man aber bey Zeit fliehen“

Die nachstehenden Texte und Abbildungen stammen aus der

Ausstellung „500 Jahre Löblichen Singergesellschaft von 1501 Pforzheim“

gezeigt im Ausstellungspavillon des Rathaus Pforzheim vom 11.-25.Juli 2001

Die Geschichte der „Löblichen Singer“. Ihre Ursprünge in der Pestzeit.

Text: Claudia Baumbusch, Olaf Schulze

In den Jahren 1500 bis 1503 trat die Pest – wie neuere Forschungen gezeigt haben – in ganz Europa verstärkt auf. Sie verbreitete sich entlang der Handels- und Pilgerwege (Fluß oder Straße). In manchen Städten starben, den zeitgenössischen Quellen zufolge, die Hälfte der Einwohner, so in Basel und Stuttgart.

Pforzheim lag an einer wichtigen Handelsstraße, die den elsässischen mit dem württembergischen Wirtschaftsraum verband. 1501 herrschte aufgrund schlechter Ernten eine große Hungersnot im Schwäbischen. Man importierte im großen Umfang Getreide und andere Feldfrüchte aus dem Elsaß und aus Böhmen. In beiden Gebieten grassierte seit dem Vorjahr die Pest … und so dürfte die Seuche im Spätsommer 1501 auch nach Pforzheim gekommen sein.

Die wirksamste Vorbeugung war die Flucht in pestfreie Gebiete, die in den Pesttraktaten der Ärzte meist als erster Ratschlag zu finden ist. Jedoch konnten sich nur reichere Schichten, die über Güter auf dem lande oder über entsprechende Beziehungen verfügten, längere Zeit von Beruf und Haus fernhalten.

Als die Pest im Sommer 1502 Stuttgart bedrohte, floh die württembergische Herzogin mit ihrem Hofstaat ins Kloster Hirsau, Reuchlin mit Frau und Gesinde ins Dominikanerkloster Denkendorf bei Esslingen. Die Bewohner, die in den Städten blieben, suchten – wie in Heilbronn – mit Prozessionen das Unheil von sich abzuwenden.

Flucht vor der Pest bedeutete für arme Familien oft den Abstieg in die Schicht der Bettler. Titelholzschnitt einer frühen Ausgabe des „Liber Vagatorum – Der Betlerorden“, um 1510

Pest-Prozession – verordnet von Stadtrat und Kirche – unter Beteiligung der gesamten städtischen Bevölkerung, Holzschnitt aus „Peter Hagenbach und der burgundische Krieg“, Straßburg, um 1478

Die vermutlich älteste Straßenkarte Mitteleuropas um 1501

Die Pest verbreitete sich entlang der Fernhandels- und Pilgerwege. In den Jahren 1500 – 1503 trat sie in ganz Europa verstärkt auf. Betroffen waren (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) folgende Städte und Gebiete:

1500

Aberdeen, Auxerre, Bayeux, Böhmen, Bourg-en-Bresse, Chaumont, Dalamatien, Dijon, Edinburgh, Elsaß, Katalonien, London, Nantes, Oxford, Paris, Ragusa, Rom, Sachsen, Schlesien, Siena, Sizilien, Straßburg, Thüringen, Toulouse, Tours, Verona.

1501

Amiens, Angers, Barcelona, Bayern, Bourg-en-Bresse, Breisgau, Calw, Como, Dijon, Elsaß, Freiburg im Breisgau, Genua, Köln, Lombardei, London, Macon, Mailand, Messina, Modena, Montpellier, Nantes, Österreich, Pforzheim, Poitiers, Schwaben, Sindelfingen, Steiermark, Straßburg, Tours, Wildberg im Schwarzwald.

1502

Aix, Avignon, Basel, Bergerac, Bordeaux, Bourg-en-Bresse, Brandenburg, Brüssel, Calw, Chalons-sur-Marne, Dijon, Dortmund, Edinburgh, Heilbronn, Katalonien, Köln, Konstanz, Libourne, Limoges, Lindau, Luxemburg, Macon, Mailand, Montferrand, Montpellier, Nantes, Niederlande, Nördlingen, Orleans, Poitiers, Schwaben, Schweiz, Speyer, Stettin, Straßburg, Stuttgart, Toulouse, Tours, Valence, Würzburg.

1503

Apulien, Bourg-en-Bresse, Cahors, Chalons-sur-Marne, Exeter, Ferrara, Genf, London, Macon, Moissac, Montauban, Montferrand, Moulins,

Österreich, Oxford, Ragusa, Rom, Rouen, Steiermark, Settin, Tours, Valence, Venedig.

Ratte und Floh – Überträger der Pest

In den Jahren 1346/47 wurde die Pest über Handelswege aus dem Fernen Osten nach Süd- und Mitteleuropa eingeschleppt. Sie breite sich mit rasender Geschwindigkeit aus. Ganze Städte, Dörfer, Landstriche fielen ihr zum Opfer. Von den italienischen Seehäfen, wo sie zuerst auftrat, drang die todbringende Seuche zunächst ins Landesinnere, dann über die Alpen und Frankreich nordwärts in unseren Raum vor. Die Menschen fielen in Angst und Schrecken. Nach dieser ersten Pestwelle ebbte die Krankheit nicht ab. Auch in den folgenden Jahrhunderten überzog sie in unregelmäßigen Abständen den europäischen Kontinent und raffte Tausende dahin. Besonders schwere Pestepidemien sind für die Jahre 1363, 1438, 1478 und den Zeitraum zwischen 1500 und 1503 überliefert.

Aufgrund der hohen Zahl der Todesopfer nannte man die Seuche „das große Sterben“. Auch die Heilberufe – Ärzte, Wundärzte, Bader, Apotheker – konnten dem plötzlichen Ausbruch der Pest und dem heftigen, meist mit jähem Tod endenden Krankheitsverlauf nur ohnmächtig zusehen.

Dieses Massensterben hatte seit dem 15. Jahrhundert unmittelbare Folgen für den Begräbniskult. Wegen Überlastung der innerstädtischen Friedhöfe und aus Angst vor Ansteckung wurden die Toten auf Leichenkarren vor die Stadtmauern gezogen und dort in Massengräbern bestattet.

Pestkranke vor der Kirche, Holzschnitt von H. Weiditz, 1539

Die Pest nach heutigem Forschungsstand

Erst 1894 entdeckte der Schweizer Tropenarzt Alexandre Yersin den nach ihm benannten Pesterreger Yersinia Pestis. Wenig später fand man heraus, daß Ratten und Flöhe als Erregerreservoir dienten, ein erster Impfstoff wurde entwickelt.

Ursprünglich ist die Pest eine bei verschiedenen Nagetierarten auftretende Tierseuche. Über den Floh als pestresistenten Zwischenwirt griff die Pest auf den Menschen über. Ob die Krankheit nur durch Tierflöhe oder auch über den Menschenfloh übertragen werden kann, ist umstritten.

Man unterscheidet im wesentlichen zwei Verlaufsformen der Pest: die Beulen- (oder Bubonen-) und die Lungenpest. Beide haben ähnliche Anfangssymptome: hohes Fieber, Schüttelfrost, fliegender Puls, Herz- und Kreislaufbeschwerden. Bei der Beulenpest erfolgt die Ansteckung zumeist durch Flohstiche. Typisches Merkmal dieser Pestart ist das Anschwellen der Lymphdrüsen zu Beulen (Bubonen). Nach einer Inkubationszeit von 6 Tagen kann der Tod zwischen der ersten und vierten Woche nach Ausbruch der Krankheit eintreten. Nur schätzungsweise 10-40% der Infizierten überlebten im Mittelalter die Pest. Bei der Lungenpest hingegen gelangen die massenhaft im Auswurf von Pestkranken befindlichen Erreger durch Tröpfcheninfektion über die Luft und die Lungenschleimhäute in den Körper. Bei einer Inkubationszeit von nur einem Tag verläuft die Lungenpest in den meisten Fällen tödlich.

„Pestilentia Phortzemi erat …“ zur Quellenlage der Pest in Pforzheim

In Pforzheim war die Pest. Hinter dieser schlichten, buchhalterischen Feststellung verbirgt sich viel Leid und Tod. Unter den Ereignissen des Jahres 1501 findet sie sich in der 1596 erschienenen „Schwäbischen Chronik“ des Martin Crusius, Professor an der Universität Tübingen. Der knappe Eintrag ist der einzig erhaltene Hinweis auf die 1501 in Pforzheim herrschende Beulenpest:

„Im Jahr 1501 liessen sich schwartze, rothe und Aschenfarbe Creutzlein an den Kleidern der Leute sehen. In dem Herzogthum Würtemberg zeigten sich an einer gewissen Jungfrau die Bilder und Merckmahle aller Instrumenten, womit Christus geplagt und gemartert worden, in erstgemeldten Farben. (…) In eben diesem Jahr war in gantz Würtemberg ein grosser Fruchtmangel dahero die nöthige Früchten anderswoher, von Straßburg und aus dem Böhmischen Wald nach Stuttgardt in grossen, und weitem Tücher („Platzen“) gebracht werden mußten. – Zu Pfortzen, Sindelfingen, Wiltperg, Calw und anderer Orten graßirte die Pest“

(Aus der „Schwäbischen Chronik“ Martin Crusius, deutsche Übersetzung Johann Jakob Moser, 1733)

Die mehrfache Zerstörung Pforzheims in den Kriegen des 17. Jahrhunderts vernichtete die gesamte städtische Überlieferung. Besonders schmerzlich ist für die Pforzheimer Stadtgeschichtsschreibung der Verlust der Protokollbände mit den Stadtratsbeschlüssen. Wie es für andere Städte bezeugt ist, enthielten sie sicher zahlreiche Anordnungen, die bei Auftreten der Pest in der Umgebung vom Rat der Stadt getroffen wurden, um die Kommune zu schützen.

So verschloß man die Tore vor Bettlern, Händlern, fahrenden Schülern und Handwerkern, die aus Pestgebieten kamen. Brach die Pest aus, wurden die Pestkranken in ihren Häusern isoliert und die Toten schnellstmöglich begraben. Um eine weitere Ausbreitung der Seuche zu verhindern.

Crusius und einer seiner Vorläufer, der Hirsauer Mönch Nicolaus Basellius, geben in ihren nach Jahren geordneten Geschichtswerken einen guten Einblick in die Zeit um 1500. Krieg, Hunger und Pest, Unwetter und andere böse Vorzeichen bestimmten das Leben der Menschen des ausgehenden Mittelalters und bedingten eine vielfältige Volksfrömmigkeit, die den Unmut Gottes besänftigen sollte.

Martin Crusius (1526-1607) Kupferstich aus den „Annalium Suevicorum“, Frankfurt am Main 1596

Die vier Reiter der Apokalypse: Pest mit Pfeil und Bogen, Krieg mit Schwert, Hunger mit Waage („Teuerung“) und Tod. Holzschnitt von Albrecht Dürer, 1498

„Schwäbische Chronik“ mit dem einzigen erhaltenen Hinweis auf die Pest in Pforzheim:

Martin Crusius, Annalium Suevicorum, Frankfurt a. M. 1596

Stadtarchiv Pforzheim

Pforzheim um 1500

„. . . . eine recht vornehme Stadt“

Pforzheim war um 1500 eine durchschnittliche Landstadt von vielleicht 800 Einwohnern (andere Quellen sprechen von bis zu 2.000 Einwohnern). Dennoch war sie die größte und wirtschaftlich potenteste Stadt der kleinen Markgrafschaft Baden. Christoph I erließ zahlreiche Ordnungen, um seine Verwaltung zu systematisieren und seine Herrschaft zu festigen (1475 – 1515).

Im Rahmen diese sogenannten Territorialisierungsprozesses erhielt Pforzheim mit der „fryung, ordnung, satzung und policy“ 1486 ein vorläufiges Stadtprivileg, das 1491 bestätigt wurde. Auch die Leibeigenen erhielten nun die persönliche Freiheit. Zahlreiche direkte Steuern wurden abgeschafft und durch eine Verbrauchssteuer („Ungeld“) ersetzt. Das städtische Gewerbe – bis auf die Bereiche Wollweberei, Tuchmacherei, Gerberei und Flößerei von eher lokaler Bedeutung – sollte gefördert werden. Deshalb wurde in der 1495 erlassenen Landesordnung den Dorfbewohnern das Ausüben städtischer Gewerbe verboten.

Während Christoph I. zumeist in Baden-Baden residierte, war Pforzheim das Verwaltungszentrum der unteren Markgrafschaft. Hier tagte das Vogtsgericht. Auch die städtische Verwaltung wurde ausgebaut (Kanzleibuch des Alexander Hugen). An den Markttagen kam die Landbevölkerung in die Stadt, versorgte die Städter mit Nahrungsmitteln und Rohstoffen und erwarb deren gewerbliche Produkte. Mit zwei Pfarrkirchen, den Klöstern, einigen Kapellen und Lokalheiligen war Pforzheim das religiöse Zentrum der Region.

In Pforzheim lebten Bildschnitzer und Maler. Hier übten Goldschmiede, Armbrust- und Uhrmacher ihr Handwerk aus. Aus der Druckpresse des Thomas Anshelm stammen qualitätvolle Arbeiten des frühen Buchdrucks. Mit der Lateinschule besaß Pforzheim eine Bildungseinrichtung von überregionalem Ruf („Humanistenschmiede“).

Wir zitieren aus 2 zeitgenössischen Berichten über Pforzheim:

Aus dem Reisebericht des Andrea de Franceschi, der mit einer venezianischen Gesandtschaft am 27. August 1492 in Pforzheim Station machte:

„Es ist die eine recht vornehme Stadt, gleichfalls mit Brunnen. Zwei kleine Flüßchen fließen unter ihren Mauern, wovon das eine Tuiro (Würm), das andere Inapel (Nagold) heißt. Es gibt hier verschiedene Gewerbe, besonders Uhrmacher, und sehr schöne Paläste. (…) Die Stadt liegt in einem Tal und an einer Bergwand; auf der letzteren ist ein kleines Kastell, in welchem der Hauptmann der Stadt wohnt. Der Markgraf selbst wohnt nicht hier, sondern in Baden, einer anderen ähnlichen Stadt, und hält dort Hof. Inmitten der Stadt fließt ein anderer kleiner Fluß, die Enz genannt, der sich in jene beiden anderen Flüßchen außerhalb der Mauern ergießt, so daß alle drei dann sich zu einem vereinigen. Sie heißen dann Enz, und diese fließt in den Neckar, der schließlich in den Rhein mündet.“

Aus der Autobiographie des Bartholomäus Sastrow, 1544/45 Schreiber an der markgräflichen Kanzlei in Pforzheim:

„Pfortzheim ist nicht groß, hat nur eine Kirche (St. Michael), ligt gar im Grunde an einer schönen lustigen Wissen, dardurch laufft ein clares, gesundes Wasser, gibt allerlei wollschmeckende Fische, daran man des Sommers gar gute Kurtzweile haben kann, zwischen uberaus hohen Bergen, so mit Holtzungen, einer Wiltnussen nicht ungleich, bewachssen, so guth Wildbreth gibt. Das fürstliche Schloß ligt woll niderich, aber respectu oppidi (im Hinblick auf die Stadt) zimblich hoch; sonst hat die Statt viel gelerter, bescheidener, freuntlicher, wollerzogener Leute, und Alles, was man zur Leibes Nottorft, auch Erhaltung zeitliches Lebents in Gesuntheit unnd Kranchkeit von Nöten, an Gelerten, Ungelerten, Apothekern, Balbiern, Wirtsheusern, allerlei Handtwerckern, nichts außgenommen, in Predigen unnd Gesenen Evangelischer Religion.“

Christoph I. (1453 – 1527); Markgraf von Baden. Holzschnitt von Hans Baldung Grien, 1511

Muster-Schriftstücke für den Kanzleidienst enthält die „Rethorica Teutsch“ des Pforzheimer Stadtschreibers Alexander Hugen. Titelblatt der Erstausgabe, Tübingen 1528

„Der Uhrmacher“. Holzschnitt aus dem Ständebuch des Jost Amman, (mit einem Spruch von Hans Sachs) 1558

Pforzheim eine recht vornehme Stadt

. . . und ihre „Kehrseiten“

Stadtluft machte zwar frei, barg aber manche Gesundheitsrisiken. Die vergleichsweise hohe Bevölkerungsdichte, mangelnde Körperhygiene und Sauberkeit im Haus, Vieh und Mist auf der Gasse und die in Pforzheim übliche Holzbauweise boten dem Ungeziefer reichlich Raum und Nahrung. Eine Seuche konnte leicht zum Ausbruch kommen und griff besonders bei den ärmeren Schichten, die in beengten Verhältnissen leben und arbeiten mußten, rasch um sich.

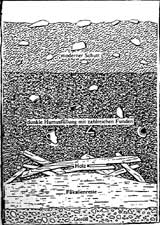

Im Mittelalter war die Wiederverwertung das erste Gebot. Was nicht mehr geflickt oder ungenutzt werden konnte, wanderte in die hölzernen oder gemauerten Abfallgruben, über die fast jede Hausstelle verfügte. Zwei dieser Gruben wurden 1967 archäologisch erschlossen (Westliche 1 und 3). Zahlreiche Fundstück vermitteln eine guten Einblick in einen gehobenen Haushalt um 1500. Besonders bemerkenswert ist das Bruchstück eines Abortsitzes.

Über viele Abfallgruben wurden kleine Holzhäuser errichtet und die Fäkalien versickerten. Die Latrinen befanden sich häufig in unmittelbarer Nähe der Brunnen. Durch Salmonellen hervorgerufenen Krankheiten waren daher keine Seltenheit. Wohlhabendere Hausherren besaßen Abtritterker, aus denen der Kot im besten Fall in Wassergräben fiel, zumeist jedoch in die Zwischenräume der Häuser („Ehgräben“). Dort verband er sich mit ausgeworfenem Stroh und Mist, der ein wertvoller Dünger war.

Einige Berufszweige verbrauchten große Mengen Wasser und verschmutzen mit Laugen, Säuren, Urin, Farbstoffen und Fetten die Umwelt – allen voran die Gerber, die deshalb im östlichen Teil der Stadt wohnten (Wasserlauf- und Windrichtung!).

Ratsbeschlüsse regelten das Reinigen der Latrinen, Brunnen und Wassergräben. Um 1500 begann man, auch aufgrund der Erfahrungen mit der Pest, die Einzelmaßnahmen in umfangreicheren Ordnungen zusammenzufassen.

Aus der Pforzheimer Mistordnung von 1539:

„Es soll Niemand, wer der seie, einig Kerich, Gemüll, Aschen, zerbrochene Häfen, noch einig andern Unlust und Unsauberkait so in Häußern, Küche, Ställen etc. gesammelt oder außgefegt wird, wie das Nahmen haben mag in Strassen, offenen Wegen, Gassen, Wenckheln, noch sonst uff die Allmeind werffen, schütten, tragen oder thun lassen, sonder für die Statt hinaus in die Krüpfen (Gruben) bey der Bleichstaffel bey poen (Strafe) fünf schilling pfenning, halb der Statt und das übrige halb dem Rüger oder dem, vor welches Hauß es gefunden wird.“

Wohnen und Arbeiten auf engstem Raum – der Haushalt eines Seilers. Holzschnitt aus „Ritter vom Thum“, Basel 1493

Schnitt durch eine der 1967 aufgedeckten, aus groben Sandsteinen gemauerten Fäkaliengrube aus der Zeit um 1500 (Westliche 1,) Vorlage: Landesdenkmalamt Karlsruhe

Die Weißgerber stellten feines Leder her. Kupferstich aus dem Ständebuch des Christoph Weigel, Regensburg 1698

Der Kampf gegen die Pest

„Zu der notturft der siechen“ – Krankenpflege in Kloster und Spital

Das Mittelalter kannte keine Invaliden-, Kranken- und Altersversicherung. Der Einzelne war auf die Selbsthilfe im Familienverband angewiesen. In schwereren Fällen übernahmen jedoch bestimmte Institutionen die Krankenversorgung.

Die Krankenpflege innerhalb der Klöster hatte bereits im hohen Mittelalter einen hohen Standard in Ausstattung und Hygiene erreicht. Grundversorgung (Medizin, Nahrung) und religiöse Begleitung der Kranken durch Beichte, Gebet und Teilnahme an Gottesdiensten waren dabei eng miteinander verknüpft.

Das Pforzheimer Dominikanerinnenkloster, um 1250 gegründet und größtes Kloster am Ort, besaß mehrere beheizte Krankenstuben. In ihnen wirkte die Schwester „Siechmeisterin“ mit ihren Gehilfinnen. Die theoretische Grundlage bildete dabei die umfangreiche Klosterbibliothek, allen voran das lange Kapitel über die Krankenpflege im Ämterbuch des Johannes Meyer.

Das Heilige-Geist-Spital wurde 1322 von den Markgrafen Rudolf IV. und Friedrich gegründet und lag in der Tränkgasse (Deimlingstraße). Neben Kranken, Schwangeren, „Irrsinnigen“ und Pilgern fanden zahlreiche Alte im Spital Aufnahme. Während sich reiche Bürger mit ihren Angehörigen einkaufen konnten („Pfründnersystem“), mußten die ärmeren für ihre oft einfache Versorgung arbeiten.

Auch im Spital waren es häufig Frauen, Laienschwestern und arme Pfründnerinnen, die die Insassen betreuten. Die Leitung der Krankenpflege und die religiöse Begleitung hatten Brüder des Heilig-Geist-Ordens inne. Verwaltung der Güter und Kontrolle der Einkünfte lag bei den städtischen „Pflegern“, meist Mitglieder es Stadtrates. Der Glaube an eine wundersame Heilung war weitverbreitet und vielen wurde versucht, um zu genesen:

In der Euphemia-Legende des Friedrich Steill (um 1630) lesen wir folgenden Bericht:

„Eine alte, frome Klosterfrau mit Namen Barbara Ryssin pflegte zu erzählen, daß sie als Kind mit schwerem Fieber behaftet gewesen sei, so daß man an ihrem Überleben zweifelte. Da hätten ihre Eltern sie auf das Grab der seligen Jungfrau Euphemia gelegt, und sogleich habe sie ihre frühere Gesundheit wiedererlangt.“

Nach der Reformation zog das Spital in die größeren Gebäude des Frauenklosters um, so daß bei den 1986 durchgeführten Grabungen auf dem Waisenhausplatz Funde aus beiden Institutionen zutage traten.

Auf den Mauern des Dominikanerinnenklosters errichtet – das städtische Waisenhaus Pforzheim. Ansicht von Nordosten auf die alte Klosterkirche (gotisches Fenster), rechts der Eichmühlgraben. Lithographie um 1850

Alltag in einem Krankensaal des Pariser Spitals Hôtel-Dieu). Kurz nach 1500

Sondereinrichtungen der Krankenpflege: Seel-, Leprosen- und Pesthaus

Im Mittelalter entwickelten sich mit der Zeit Sondereinrichtungen der Krankenpflege. Bettler, Ortsarme, Pilger, unbemittelte Witwen und Waisen teilten sich die wenigen Betten im Armenhospiz. Das 1456 erstmals erwähnte Pforzheimer „Seelhaus“ lag in der „Brötzinger Vorstadt“ (am Leopoldplatz, westlich der Baumstraße). In unmittelbarer Nähe befanden sich die Heilig-Kreuz-Kapelle und ein eigener Friedhof.

Leprakranke unterlagen der Antike einer krassen gesellschaftlichen Ausgrenzung („Aussatz“). War die Krankheit einwandfrei festgestellt, wurden die Leprosen in einer Totenmesse vergleichbaren Zeremonie von allen diesseitigen Bindungen (Pfarrgemeinde, Familie, Ehe, Besitz) freigesprochen. Fortan lebten sie in religiöser Gemeinschaft in speziellen, von Pfarrgemeinde und Stadt verwalteten Leprosenhäusern außerhalb der Stadtmauern und durften die Stadt nur selten betreten.

1348 erstmals bezeugt, lag das Pforzheimer Leprosorium, das St. Georgen-Spital mit Kapelle, Wirtschafts- und Wohnhäusern, oberhalb der Flößervorstadt Au, also außerhalb der Stadt und doch an einer Hauptverkehrsstraße, da die Aussätzigen auch auf Bettel angewiesen waren. Eine heute noch bestehende Quelle gewährleistete die Wasserversorgung.

Aus dem 1582 in Straßburg gedruckten „Bericht von dem Aussatz“ des Pforzheimer Arztes Philipp Schopff (um 1540-1596) lesen wir:

„Eyn lächerlicher Boß (Posse) soll sich vor etlichen jahren bei uns zu Pfortzheym inn dem Lazareto S. Georgen zugetragen haben, dann als zwo aussetzige personen sich gegen eynander verlobt, und neben andern fräuden die Siechen eyn Täntzlin gehalten, hat eyner aus jnen ungefähr sein Nasen butzen wöllen (es ist aber umb die Faßnacht, da es noch kalt pflegt zu sein, geschehen), da ist jm dieselbis ledig worden und zu der Erden gefallen, welches er zwar nicht befunden (gespürt), auff solchen schimpff (etwa: komische Begebenheit) ist eyn groß Lachen erfolget, dann auß der Statt etliche zugesehen, welche diß tantzens lange zeit nicht haben können vergessen.“

Spital, Armenhospiz und Leprosenhaus nahmen keine Pestkranken auf. War die Seuche ausgebrochen, verschloß man die Kranken mit den gesunden Familienangehörigen in ihren Häusern. Eigens bestellte Pestknechte übernahmen die Versorgung und Bewachung. In größeren Städten errichtete man spezielle „Pesthäuser“, meist fernab oder auf eine Flußinsel gelegen, die als Isolierstation beim ersten Auftreten der Seuche gute Dienste leisteten.

Das Pforzheimer Leprosenhaus St. Georg oberhalb der Au. Ausschnitt aus der Stadtansicht von Matthäus Merian. Kupferstich, 1643

Volksfrömmigkeit und Aberglaube

Dem Gläubigen des Mittelalters galt die Pest als göttliches Strafgericht für die eigenen Verfehlungen. Da alle irdischen Maßnahmen im Kampf gegen die Pest zu versagen schienen und dem Menschen damals das Seelenheil mehr bedeutete als das leibliche Wohlergehen, besaßen die religiösen „Heilmittel“ Vorrang vor den medizinischen.

Als Spiegel spätmittelalterlicher Volksfrömmigkeit dokumentieren religiöse Bildwerke die Vorliebe für bestimmte Heilige in Pestzeiten: Sebastian, der den tödlichen (Pest.)Pfeilen widerstand; die Muttergottes als Schutzmantelmadonna, die sich de sündigen Menschheit annimmt; Rochus, der selbst an der Pest erkrankt und davon genesen war – um nur einige zu nennen.

Zum persönlichen Schutz gegen die Pest trugen die wohlhabenderen Schichten kostbare Kreuzanhänger oder Pestmedaillen. Die weniger Betuchten begnügten sich mit bescheideneren Pestabzeichen wie kleinen Sebastianspfeilen oder zusammengerollten Pestzettelchen. Bei diesen eher gefühlsbetonten Zeichen der Volksfrömmigkeit sind die Grenzen zu Magie und Aberglaube oft fließend gewesen. Die Allerärmsten versicherten sich zumindest durch das Tragen stark riechender Pflanzen und Knollen vor Ansteckung, dem Spruch folgend: „Nehmet Knoblauch und Bibernell, dann stirbt’s ihr nit so schnell“.

In den mittelalterlichen Pesttagen ist die Bibernelle oder Pimpernelle mit ihrer bocksartig riechenden Wurzel das Allheil- und Wundermittel gegen die Pest schlechthin. Wie nachhaltig die Theorie de bösen Düfte fortwirkte, belegt die heute noch gebräuchliche Redewendung: „Das stinkt ja wie die Pest“.

Die Pest als göttliches Strafgericht, Holzschnitt aus dem „Pestregiment“ des Bartholomäus Kistler, Straßburg um 1500

Der Arzt

Die Ohnmacht und die Tatenlosigkeit der Ärzte dokumentiert dieser Holzstich von 1493 sehr eindringlich. Den Körper aus Furcht vor Ansteckung in weite, alle Gliedmaßen bedeckende Kleider gehüllt – eine Vorstufe zur Tracht der sogenannten Schnabeldoktoren – vermeidet der Arzt nach Möglichkeit die Berührung mit dem Kranken.

Aufgrund der Annahme, die Pest werde durch die üblen Duftstoffe in der Luft übertragen, rieten die Ärzte, die Luft durch Räucherungen und Verströmen wohlriechender Düfte zu reinigen, sei es durch große Rauchfeuer auf Straßen und Plätzen, sei es durch kleine Rauchgefäße für den Hausgebrauch oder durch das Tragen von Riechkapseln. Im wesentlichen beschränkte sich die Tätigkeit der damaligen Ärzte auf die Harnschau, das Verfassen von Pestschriften und das Verordnen von Rezepten.

Arztbesuch bei einem Pestkranken, Holzschnitt 1493

Dr. Johann Widmann

In der Schloßkirche erinnert eine Stiftertafel an den gelehrten Arzt und Professor Dr. Johann Widmann, der 1524 hier bestattet wurde. Dieser hatte während seiner glänzenden beruflichen Karriere mehrere Pesttraktate verfaßt. Als Leibarzt im Dienste Badens und Württembergs und als Professor an der Universität Tübingen hatte er sich zeitlebens mit der Seuchenbekämpfung beschäftigt. Seine Abhandlungen über die Pest unterscheiden sich indes kaum von den Traktaten seiner Vorgänger. Statt Erläuterungen zu Diagnostik, Therapie und Prophylaxe der Pest enthalten diese Pesttraktate vielmehr ausführliche Anleitungen zum Aderlaß sowie Speise- und Diätvorschriften. Häufig wurde dabei de Aderlaß in Abhängigkeit zur Sternenkonstellation gesetzt und damit die enge Verflechtung von Astrologie und Medizin im Mittelalter betont. Auch magische Vorstellungen flossen damals in die Medizin ein. Selbst der hochgelehrte Professor Widmann empfahl neben dem Aderlaß auch die unheilabweisende Kraft bestimmter Edelsteine zur Pestabwehr.

Stiftertafel des Johannes Widmann

in der Schloßkirche Pforzheim, 1522

Apotheker, Würzkrämer und Bader

Anders als heute waren Apotheken in mittelalterlichen Städten rar. Für Pforzheim ist ein Apotheker erst unter der Herrschaft des Markgrafen Ernst (1535-65) nachweisbar. Stattdessen gab es die akademisch nicht vorgebildeten Würzkrämer. Bei ihnen konnte man von Heilkräutern, über exotische Gewürze bis hin zu Süßigkeiten alles erstehen. Ihre Läden glichen eher einer Kolonialwarenhandlung als einer Apotheke nach heutigem Verständnis. Ihr Gewerbe florierte in Pestzeiten. Unzählige Rezepte für Aufgüsse, Salben, Tinkturen und Essigessenzen waren damals in Umlauf. Die dazu notwendigen Ingredienzen variierten je nach Geldbeutel des Kunden. Grundsätzlich galt: je mehr Bestandteile, desto heilsamer die Wirkung, aber auch desto kostspieliger das „Remedium“ (Heilmittel).

Als „Ärzte der kleinen Leute“, die sich den Rat eines studierten Medicus nicht leisten konnten, übten die Bader – auch Barbier, Scherer, Wundarzt, Chirurgus genannt – einen hochgeachteten, obgleich nicht wissenschaftlichen Heilberuf aus. Er umfaßte das Badewesen, Körperpflege und Kosmetik, Teilgebiete der Chirurgie, der Zahn- und Augenheilkunde. Die Hauptaufgabe der Bader bestand in dem als Allheilmittel gepriesenen Aderlaß und im Schröpfen. Hintergrund dieser Therapie: die antike Lehre von den Körpersäften. Danach war Krankheit äußeres Zeichen der in Unordnung geratenen Körpersäften und nur durch Blutentzug und Wiederherstellung des Säftegleichgewichts zu heilen.

Da den häufig theologisch vorgebildeten Ärzten von der Kirche die Berührung mit Blut untersagt war, oblag den Badern das Aufschneiden und Ausbrennen der äußerst schmerzhaften Pestbeulen. Es brachte den Pestkranken Erleichterung, manchen gar die Rettung, und schien im aussichtslosen Kampf gegen die Pest noch eine der erfolgversprechendsten Behandlungsmethoden gewesen zu sein.

Der Apotheker, Holzschnitt aus dem Ständebuch des Jost Amann um 1568

Wundarzt beim Beulenaufschneiden, Holzschnitt 1482

Tod und Bruderschaften

„Media vita in morte sumus“ Tod im Spätmittelalter

Mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben.- Für die Menschen des späten Mittelalters war die Konfrontation mit dem Tod eine alltägliche Erscheinung. Mangelnde Hygiene und unzureichende medizinische Kenntnisse bedingten eine hohe Säuglings-, Kinder- und Frauensterblichkeit. Ungesunde Arbeitsverhältnisse führten früh zu chronischen Erkrankungen. Zahlreiche, heute zumeist harmlose Krankheiten endeten tödlich. Die durchschnittliche Lebenserwartung betrug 35 Jahre.

Galgen, Sühnekreuze für Verbrechen, Todenbretter für die Aussätzigen, das Sterbeglöckchen und die Gräber der Toten auf den Kirchhöfen mitten in der Stadt: die Menschen begegneten den Symbolen des Todes auf Schritt und Tritt. Und jedes erinnerte an die eigene Sterblichkeit – allen voran die bildliche Vergegenwärtigung des Gekreuzigten, zugleich Zeichen für die Hoffnung auf die Überwindung des Todes, das Kruzifix.

Die Pest veränderte das kollektive Bewußtsein und damit die Bilder vom Tod. Der Leidensausdruck in Gesicht und Körperhaltung des Gekreuzigten nahm zu, die Wunden wurden realistischer. Der massenhafte und plötzlich auftretende Tod fand seine Darstellung in der geschwungenen Sense des Knochenmanns. In dem seit dem 15. Jahrhundert weit verbreiteten Bildmotiv des Totentanzes tanzte der „Gevatter Tod“ mit Menschen aus verschiedenen Ständen, Beruf- und Altersgruppen – vom Kleinkind bis zum Greis, von der Bettlerin bis zum Kaiser – einen perversen Reigen und versinnbildlicht so die Allmacht der Pest.

Der Tod und der Arzt, Holzschnitt aus einem der – mit 38 Bildern – umfangreichsten Totentänze, gedruckt bei Heinrich Knoblochtzer in Heidelberg um 1485

„In seiner lieben haußfrawen seligen grabe“ vom Testament zur letzten Ruhestätte

In der Todesstunde kämpften die Teufel mit den himmlischen Heerscharen um die Seele des Sünders. Da galt es, sich rechtzeitig der Fürsprache der Heiligen zu versichern, zu beichten und Abbitte zu leisten. Die Aussicht auf die Qualen des Fegefeuers beförderten den Ablaßhandel, fromme Stiftungen und den Verkauf der „ars moriendi“-Schriften, die die „cunst wol sterbens“ lehrten.

Wer unvorbereitet starb, gefährdete Seelenheil und Auferstehung. Auch aus diesem Grund war der Pesttod eine der schlimmsten Strafen Gottes. In den Testamenten der Wohlhabenden stand die Festlegung von Begräbnisort und -zermonie, die Sicherstellung des Totengedächtnisses durch Stiftung einer jährlichen „Seelmesse“ stets vor dem Vermächtnis der weltlichen Güter.

Näherte sich der Tod, wurde ein Priester gerufen, der die Beichte abnahm und die Sterbesakramente austeilte. Nach dem Tod wurde der Leichnam gewaschen, mit einem Büßerhemd bekleidet oder nackt in ein Leichentuch genäht. Meist verrichteten Beginen (Laienschwestern) diesen Dienst am Toten. Familie und Nachbarschaft hielten die nächtliche Totenwache mit Lesungen, Gebeten und Gesang.

Nach der Aussegnung durch den „Leutpriester“ wurde der Tote am nächsten Tag zur Kirche geleitet, bei den Reichen meist in einer regelrechten Prozession mit singenden Lateinschülern und einer Reihe von Geistlichen, die Prozessionskreuze und -fahnen trugen. Ärmere luden Bettelmönche gegen Verköstigung zur Leichenfolge. Die kirchlichen Totenfeiern (Exequien) mit Aufbewahrung, Messelesen und Absolution gestalteten sich ebenso unterschiedlich wie Art und Ort des Begräbnisses. Unter Psalmengesang wurde der Leichnam zum offenen Grab getragen und unter dem Gebet der Priester – mit gefalteten Händen und nach Osten blickend – der geweihten Erde übergeben.

Ein Sterbender empfängt die Sakramente und wendet sich zum Kreuz, das der Priester darreicht. Unter dem Bett versteckt, greift ein Teufel nach einem Angehörigen. Holzschnitt von Hans Wechtelin aus einer „ars moriendi-Schrift“, Straßburg 1508

Zwei Beginen nähen einen Toten in ein Leichentuch ein, der Sarg liegt bereit. Die Ehefrau (mit Gebetbuch) hält die Totenwache. Miniatur aus einem flämischen Stundenbuch, um 1450

„Der Kirchhof wird zu enge“ Friedhof und Pestbegräbnis

Noch im Tod suchte man die Nähe zu den Reliquien der Heiligen und zur fürbittenden Gemeinde. so lagen die Friedhöfe inmitten der Stadt, in unmittelbarer Umgebung der Kirchen und Klöster. In Pforzheim gab es allein acht Begräbnisplätze mit unterschiedlichem Prestige, allen voran die Stiftskirche St. Michael. Bevorzugte Grabstellen befanden sich im Kircheninnenraum, möglichst in der Nähe des Hauptaltars. Spital und Leprosenhaus verfügten über einen eigenen Friedhof.

Die engen Kirchhöfe, die auch als Versammlungsorte dienten, waren ständig überbelegt. Der Totengräber mußte die Grabstellen gewöhnlich nach kurzer Zeit wieder öffnen, die aufgefundenen Knochen kamen ins Beinhaus. Die Toten wurden nackt, meist aber in ein Leichentuch eingenäht, bestattet. Särge waren teuer und verlangsamten die Verwesung. Ungenügend bedeckte Gräber bildeten eine latente Seuchengefahr. Erst 1588 wurde in Pforzheim ein gesamtstädtischer Friedhof weit vor den Mauern der Stadt eröffnet, der heutige Oststadtpark.

In Pestzeiten wurden dem Totengräber zusätzliche Pestknechte zugeordnet. Vielerorts hatten die Zünfte die Tragepflicht. Manchmal legten auch Angehörige oder Bruderschaften die Toten in die Massengräber, große Gruben, die in Kirchhöfen, auf öffentlichen Plätzen, aber auch vor der Stadt ausgehoben wurden. Kalk sollte die Verwesung beschleunigen und die verpestete Luft fernhalten. Nach 1945 entdeckte man auch in Pforzheim Massenbestattungen, so etwa in einer Baugrube an der Schloßkirche, aber auch Einzelgräber, die man der Pest 1501 zuschrieb, die jedoch leider nur unzureichend untersucht wurden.

Bestattung eines Verstorbenen durch den Totengräber: Ein Priester besprengt das frisch ausgehobene Grab mit Weihwasser. Im Hintergrund das Beinhaus. Tafelbild, Linz um 1500

Im Sommer 1963 entdeckten Bauarbeiter bei Fundamentierungsarbeiten Ecke Gymnasium- und Parkstraße unter einer Kalkschicht das Skelett eines Kindes, das zusammen mit einem Hund bestattet worden war. Der herbeigerufene Heimatforscher Otto Schreiner deutete den Fund als Pestbegräbnis. (Vorlage: Pforzheimer Zeitung vom 1.8.1993)

„Unsere selen heil also wol versorgen“ Das Mittelalterliche Bruderschaftswesen

Für die städtische Oberschicht war die Sicherstellung des ewigen Totengedächtnisses kein Problem. Alle anderen konnten sich allein keinen Grabstein und keine Totenmesse leisten. Hier sprangen seit dem späten 12. Jahrhundert die Bruderschaften ein.

Kern des Bruderschaftsgedankens ist die Sicherung des Seelenheils durch die „Gebetsverbrüderung“. Am jährlichen Bruderschaftstag, der „Jahrzeit“, gedachte die Gemeinschaft in einer Totenmesse mit Prozession den verstorbenen Mitgliedern, deren Namen in einem Totenbuch verzeichnet waren. Anschließend traf man sich zur Rechnungslegung und zu Neuwahl der Bruderschaftsmeister, worauf ein festliches Mahl folgte. Viele Bruderschaften unterhielten einen Altar und ein gemeinschaftliches Grab. Verstarb ein Mitglied, so hielten die „Brüder“ die Totenwache und trugen die Leiche zum Kirchhof. Die Bruderschaften finanzierten sich über einen jährlichen Beitrag „(Legegeld“).

Eine Bruderschaft war häufig die religiöse Seite einer Zunft, wie es in Pforzheim z.B. für die Flößer oder Weber überliefert ist. Der Stiftungszweck der Bruderschaft – von den Mitgliedern auf ewig beschworen und durch die Stadtobrigkeit genehmigt – wurde in einer Urkunde niedergelegt, von denen sich die der Brotbäckerknechten aus dem Jahr 1423 erhalten hat. Bruderschaften wurden aber auch – zunftübergreifend und vielfach unter Beteiligung von Frauen – für den Bau einer Kapelle oder den Unterhalt eines Armenspitals errichtet.

Eine besondere Aufgabe hatten sich die Pestbruderschaften gestellt. Sie begleiteten die Totenbahren und Leichenkarren mit schlichten Gesängen, sorgten für einen Priester und eine anonyme Totenmesse. Mancherorts übernahmen sie auch Transport und Begräbnis der Toten. Prozessionen und Bußübungen sollten weiteres Unheil abwenden. Als eine solche Pestbruderschaft entstand im Jahr 1501 die Singergesellschaft.

Eine bruderschaftliche Leichenprozession ist am Grab angelangt, das noch nicht geräumt ist.

Die Bruderschaften unterhielten eigene Vortragekerzen und Grabtücher, die den Sarg währen des Leichengeleits abdeckten. Französische Miniatur, frühes 16. Jahrhundert

Die Speisung von Armen und Kranken am Bruderschaftstag gehörte zu den karitativen Aufgaben der Bruderschaften. Der Holzschnitt stammt aus einer Geschichte des Johanniterordens, eines Ritterordens, der auch Spitäler betrieb.

Ulm 1496